Pour vous inscrire à notre liste de diffusion, cliquez ici.

Janvier 2026 : Qu’est-ce que l’interlangue ?

Le concept d’interlangue a été introduit par le linguiste Larry Selinker dans les années 1970 pour décrire le système linguistique propre que développe une personne lorsqu’elle apprend une langue étrangère.

« L’interlangue désigne un système linguistique intermédiaire, autonome, construit par l’apprenant dans le processus d’acquisition d’une langue seconde. »

Selinker, L. (1972). Interlanguage.

L’interlangue n’est ni la langue maternelle de l’apprenant, ni la langue cible « correcte », mais une langue en construction, qui évolue au fil des apprentissages, des interactions et des expériences. Ce système possède ses propres règles, des formes parfois différentes de la norme, et une logique cohérente du point de vue de l’apprenant. Les « erreurs » observées chez les apprenant·es ne sont donc pas des fautes aléatoires, mais des indices du fonctionnement de leur interlangue.

Le concept d’interlangue permet de comprendre que l’apprentissage d’une langue est un processus progressif, de reconnaître que chaque apprenant·e avance à son rythme, de valoriser les productions intermédiaires comme des étapes nécessaires et de dépasser une vision strictement normative de la langue.

Ce concept est particulièrement important dans les contextes d’apprentissage marqués par la diversité linguistique et les parcours migratoires.

Pour aller plus loin

Selinker, L. (1972). Interlanguage.

Py, B. (1980). « L’interlangue : de la linguistique à la didactique », Langages.

Persée

Coste, D. et al. Didactique des langues et interlangue.

OpenEdition

Retrouvez aussi les vidéos de Catherine Mendonça Dias :

– sur le général : https://www.youtube.com/watch?v=Iz-oN81zKQI

– et pour l’analyse de l’article : https://www.youtube.com/watch?v=Y3jmBxU1JQw“

Décembre 2025 : Qu’est-ce que le Cadre européen commun de référence pour les langues ? (CECRL)

« Le Cadre européen commun de référence offre une base commune pour l’élaboration de programmes de langues vivantes, de référentiels, d’examens, de manuels, etc. en Europe. Il décrit aussi complètement que possible ce que les apprenants d’une langue doivent apprendre afin de l’utiliser dans le but de communiquer ; il énumère également les connaissances et les habiletés qu’ils doivent acquérir afin d’avoir un comportement langagier efficace. La description englobe aussi le contexte culturel qui soutient la langue. Enfin, le Cadre de référence définit les niveaux de compétence qui permettent de mesurer le progrès de l’apprenant à chaque étape de l’apprentissage et à tout moment de la vie. »

Conseil de l’Europe (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer.

En outre, le CECRL est un outil qui aide toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des langues vivantes à créer des programmes, des examens, des manuels ou des référentiels.

Grâce à cet outil, les enseignants de langues peuvent connaître et suivre, sur une base commune, les compétences attendues et la progression des apprenants dans l’usage d’une langue. Ces compétences, plus précisément explicitées dans le CECRL (2001) et dans le volume complémentaire (2018), englobent des descripteurs de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être attendus pour les niveaux allant de A1 à C2. Ainsi, le CECRL offre des repères communs permettant de dépasser les différences entre les dispositifs éducatifs européens.

Novembre 2025 : QUE SONT LE DELF/DALF/TCF ?

Les diplômes DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) et DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) ainsi que le test TCF (Test de Connaissance du Français) sont des certifications officielles, délivrées par France Éducation international pour évaluer les compétences en français des personnes qui apprennent le français.

- Le DELF couvre les niveaux A1 à B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Le DALF concerne les niveaux C1 et C2, c’est-à-dire un usage très avancé du français.

- Le TCF est un test de langue qui évalue le niveau « à un instant T », sur l’ensemble de l’échelle A1–C2, mais il ne délivre pas un diplôme valable à vie : ses résultats sont généralement valides seulement deux ans.

Ces examens ont pour but de donner une preuve officielle du niveau de français. Pour le DELF et le DALF, cela signifie obtenir un diplôme reconnu partout, utile pour des études, le travail ou simplement valoriser ses compétences linguistiques. Pour le TCF, l’objectif est plutôt de mesurer votre niveau actuel. Les deux peuvent permettre de s’inscrire dans des formations, ou encore de faire des demandes de titre de séjour.

Pour les personnes exilées ou nouvellement arrivées, ces certifications peuvent jouer un rôle dans l’intégration : elles permettent de valoriser le parcours, de faciliter l’accès à l’emploi ou aux formations, de faire reconnaître les acquis en français. Toutefois, elles présentent aussi des défis : passer un examen officiel suppose souvent d’avoir été scolarisé antérieurement, d’avoir accès à une préparation adaptée (connaissance des épreuves, entraînement aux compétences orales/écrites), des frais et parfois des délais d’inscription.

La maîtrise du français est souvent présentée comme une condition essentielle d’intégration. Pourtant, lorsqu’elle devient une obligation administrative (pour obtenir un titre de séjour, accéder à un emploi ou demander la nationalité), elle peut aussi créer des inégalités. Les personnes exilées, qui apprennent le français dans des conditions difficiles, se retrouvent parfois discriminées si elles n’atteignent pas rapidement le niveau exigé. A lire sur le sujet : les données de l’INSEE, ou encore les billets de Philippe Blanchet sur Mediapart.

Octobre 2025 : qu’entend-on par “plurilinguisme” ?

Ces dernières années, le concept de plurilinguisme a pris de l’importance dans l’approche que préconise le Conseil de l’Europe pour l’enseignement-apprentissage des langues.

On distingue le « plurilinguisme » du « multilinguisme » qui est la connaissance d’un certain nombre de langues ou la coexistence de langues différentes dans une société donnée. On peut arriver au multilinguisme simplement en diversifiant l’offre de langues dans un système éducatif donné, ou en encourageant les personnes à étudier plus d’une langue étrangère.

Bien au-delà, l’approche plurilingue met l’accent sur le fait que, au fur et à mesure que l’expérience langagière d’un individu dans son contexte culturel s’étend de la langue familiale à celle du groupe social puis à celle d’autres groupes (que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le tas), il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures dans des compartiments séparés mais construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent.

Dans des situations différentes, un locuteur peut faire appel avec souplesse aux différentes parties de cette compétence pour entrer efficacement en communication avec un interlocuteur donné. Des partenaires peuvent, par exemple, passer d’une langue ou d’un dialecte à l’autre, chacun exploitant la capacité de l’un et de l’autre pour s’exprimer dans une langue et comprendre l’autre. […].

Le plurilinguisme est partout : les variations de langues, les langues familiales, … Au sein d’une même langue, il y a des variations, des singularités et des altérités. Pour l’enseignement, prendre en compte le plurilinguisme des apprenants a plusieurs avantages :

- construire des ponts entre les langues et les cultures,

- valoriser les langues et identités,

- favoriser une certaine ouverture à la diversité (Auger, 2023 ; Auger et al., 2021).

Que faire en tant qu’enseignant ?

- comparer les langues et leur donner une place plus importante,

- découvrir les liens entre elles,

- mettre en œuvre des projets plurilingues

- abandonner certaines pratiques portant atteinte aux langues et identités (ex : l’interdiction ou l’obligation d’utiliser une langue)

Attention cela dit, demander à une personne d’être un représentant de ce que l’on pense être sa culture d’origine pose aussi problème → le risque d’assignation à la culture d’origine désigne le fait de réduire un élève aux langues qu’il parle ou à un aspect de son identité (Azaoui, 2022).

Sources : AUGER, N., LE PICHON, E., & CUMMINS, J. (2021). Défis et richesses des classes multilingues : construire des ponts entre les cultures. ESF sciences humaines. AUGER, N. (2023) La consigne en français langue de scolarisation : les approches plurilingues et pluriculturelles comme ressources pour la formation des enseignants. Revue TDFLE, 82. AZAOUI, B. (2022). Pour une éthique de l’éducation plurilingue. Tréma, 58. CONSEIL DE L’EUROPE. (2021). Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer.

Pour aller plus loin : Le Cadre européen commun de référence pour les langues : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages

Septembre 2025 : FLE, de quoi parle-t-on ?

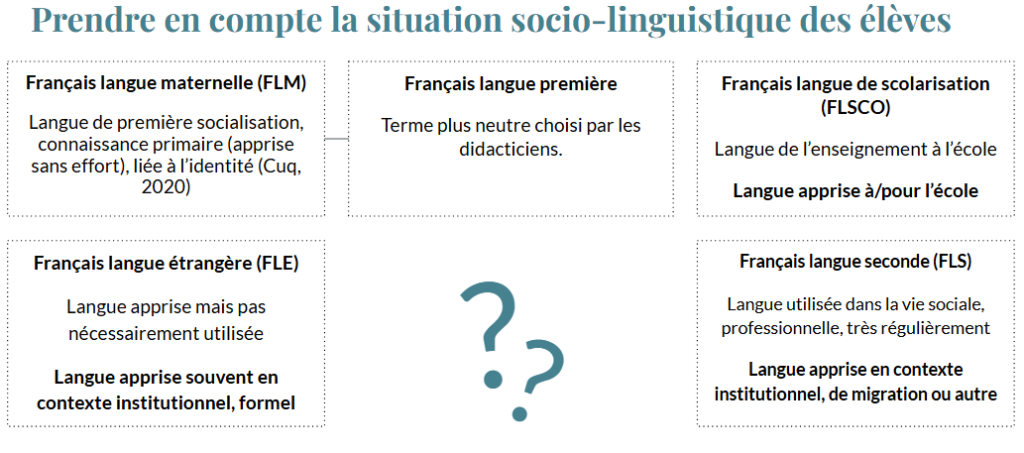

Le Français Langue Étrangère (FLE) est une langue vivante enseignée aux personnes non francophones dont l’objectif est de pouvoir communiquer en français. Le FLE est dispensé aussi bien à l’étranger qu’en France. De la méthode grammaire-traduction à l’approche actionnelle, en passant par l’approche communicative, l’enseignement du FLE a connu de nombreuses innovations didactiques et pédagogiques au cours des 70 dernières années. Toutefois, son objectif est resté inchangé : répondre aux besoins de ses apprenants.

Au fil des années, des débats entre experts et institutions ont mis en lumière le manque de précision du champ d’application du FLE. De nouvelles appellations sont donc apparues pour compléter, voire modifier, la perception du FLE.

Sources : texte : https://www.ihnancy.com/blog/fle-vs-fli ; schéma : Maëlle Ochoa

Pour aller plus loin : Adami, H. (2020). Enseigner le français aux adultes migrants. Hachette – Defays Jean-Marc, & Defays, Jean-Marc. (2020). Le FLE en questions : enseigner le français langue étrangère et seconde – Puren Christian (Site web) : Site de didactique des langues-cultures – Site de didactique des langues-cultures (http://christianpuren.com )